Преступные типы Ставропольской губернии

В личном фонде Г.Н. Прозрителева хранится написанный им очерк «Преступные типы Ставропольской губернии». Он был создан как дополнение к коллекции фотопортретов арестантов Ставропольского тюремного замка, собранной автором и хранившейся в основанном им Музее Северного Кавказа.

Одной из важных характеристик развития общества, своеобразным показателем его благополучия является состояние преступности, которая зависит от политических, экономических, социальных, демографических, культурных и других условий жизни людей. История свидетельствует, что периоды модернизации и проводимые реформы, призванные изменить ситуацию в лучшую сторону, как правило, сопровождаются усилением социальной дифференциации, увеличением миграционных потоков, обнищанием части населения, что становилось основой для роста преступности. Ставропольская губерния в этом отношении не была исключением.

В личном фонде Григория Николаевича Прозрителева – общественного деятеля, ученого-краеведа, одного из основателей нашего музея – хранится написанный им очерк «Преступные типы Ставропольской губернии». На протяжении многих лет Г.Н. Прозрителев являлся присяжным поверенным (адвокатом) при Ставропольском окружном суде и по долгу службы был погружен в судебную практику Ставропольской губернии.

Заседание отделения Ставропольского окружного суда в г. Святой Крест (ныне г. Буденновск)

Очерк был написан Прозрителевым в качестве «необходимого дополнения» к коллекции фотопортретов ссыльнокаторжных – арестантов Ставропольского тюремного замка, собранной автором и хранившейся в основанном им Музее Северного Кавказа. Материалами для очерка послужили непосредственно уголовные дела, которые лично вел Григорий Николаевич в качестве защитника.

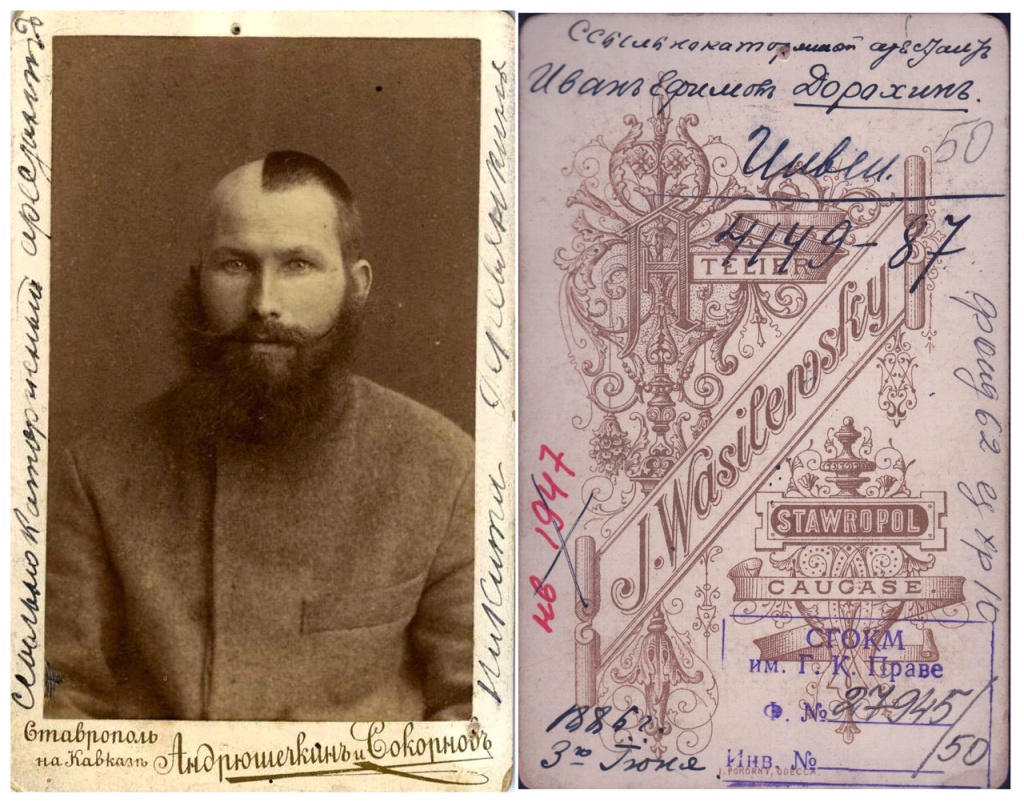

Изначально коллекция «Преступные типы» насчитывала 600 фотокарточек с 500 человек. На сегодняшний день сохранилось 195 фотопортретов, датированных 1885 – 1908 годами. Большинство портретов одинарные, часть – парные снимки в профиль и анфас – стандарт, который существует и по сей день в криминалистике.

Изображенные на фотографиях люди были осуждены Ставропольским окружным судом и понесли определенное наказание. Фотографии были сделаны после вступления приговора в силу и «при обращении его к исполнению». На всех подписаны имена и фамилии, на некоторых – номера судебных дел и состав преступления. «Смертников» среди них не было, так как смертная казнь не входила в компетенцию окружных судов и могла назначаться только военными судами.

По мнению Г.Н. Прозрителева, «коллекция… представляет огромный интересный материал, как для антрополога, так и в бытовом отношении». Он с сожалением отмечал, что «коллекция имеет тот недостаток, что не содержит обмеров черепа преступника и вообще антропометрических данных». Вероятно, Григорий Николаевич придерживался взглядов итальянского судебного психиатра, антрополога и криминалиста Чезаре Ломброзо, который утверждал, что существует прямая связь между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его склонностью к совершению преступлений, то есть, согласно его теории, преступниками не становятся, а рождаются.

Обладая даром художественного изложения, Прозрителев в очерке ярко и образно описал условия жизни населения губернии с XVIII века, истоки появления преступности, личности отдельных преступников, многие из которых могли бы стать героями нынешних криминальных сводок. Г.Н. Прозрителев отмечал, что «среди этих преступников есть те, которые сделались таковыми случайно, по стечению несчастных обстоятельств, и не являются профессионалами». Григорий Николаевич не просто описывал случаи из своей практики, а обращал особое внимание на выяснение вопросов о том, каким человеком был обвиняемый, пытался «оживить преступника, давая характеристику его наружного вида и того впечатления, какое он производил… при личных объяснениях и в суде». Отсюда очень точные характеристики, профессиональный и житейский разбор уголовной квалификации действий подсудимых.

При анализе состава преступлений лицами, изображенными на фото, выяснилось, что большинство составляют убийства, причинение тяжких побоев, повлекших смерть человека, кражи, подмена и сбыт фальшивых монет, далее следуют разбои, грабежи. Встречались следующие виды преступлений: похищение человека, поджог дома, побег из тюрьмы, кровосмешение, растление, изнасилование, подстрекательство на отравление. Национальный состав арестантов был представлен практически всеми народностями, населявших губернию в то время.

С ростом преступности в конце XIX в. появилась проблема выявления и поимки нарушителей закона. Изобретение фотографии и применение ее именно в целях полицейского сыска должно было облегчить розыски и идентификацию преступников. В большинстве губернских городов Российской империи начальники полиции и жандармы пользовались услугами местных фотографов. Арестованных под конвоем доставляли в фотоателье из городских полицейских управлений, тюремных замков, сыскных отделений. Съемки могли производиться не только в профессиональных ателье, но и с помощью приглашенного в тюрьму или полицейское управление фотографа. В некоторых тюрьмах были организованы «фотографические кабинеты». Обязательная практика фотографирования осужденных появилась только после 1880-х гг.

В Ставрополе услуги по фотосъемке арестантов Ставропольского тюремного замка оказывали такие известные в городе фотографы, как Иосиф Станиславович Василевский, Степан Григорьевич Андрюшечкин и Василий Никандрович Сокорнов. Об этом свидетельствуют сохранившиеся оттиски на обороте фотопортретов арестантов: «J. Wasilewsky», «Андрюшечкин и Сокорнов. Ставрополь-на-Кавказе», «Сокорнов».

Возможно, они были выбраны по причине своей добросовестности и благонадежности. При фотосъемке арестантов фотографы долгое время ограничивались указаниями общего порядка, и выполненный портрет в полицейском смысле не сильно отличался от обычного.

В фотоотпечатках ценились четкость, освещение, узнаваемость. При рассмотрении портретов бросается в глаза намеренное позирование некоторых осужденных. Создается впечатление, что арестанты не имели специальных указаний, как вести себя при съемке. Кто-то смотрит прямо в объектив, кто-то, наоборот, демонстративно не обращает на него внимания. Некоторые арестанты пытались выглядеть как франты, вставив в нагрудный карман арестантской робы белый платок.

На лицах присутствует выражение разных эмоций: улыбка, недовольство, безразличие, надменность, самодовольство, злость.

Каждая фотография относительно небольшого размера, наклеена на отдельное паспарту. На некоторых паспарту отпечатана геометрическая рамка, как на обычных фото из ателье, что создает контраст со строгой арестантской темой.

Оборотные стороны некоторых фотокарточек снабжены дополнительными официальными сведениями, которые, вероятно, делал тюремный писарь.

Среди изображенных на портретах осужденных особо выделяются бродяги. Откуда появилась эта категория преступников? Оказывается, всем известное выражение «Иваны, не помнящие родства», обязано своим происхождением как раз этому элементу уголовного мира. Так представлялись беглые каторжники, дезертиры, крепостные крестьяне, бежавшие от помещика, скрывавшие свое прошлое и не желавшие называть свои истинные имена и фамилию. Попав в полицию, они говорили, что ничего о себе не помнят и не знают. Называли себя чаще всего вымышленным именем и фамилией – Иван Иванов или Иван Непомнящий.

Поэтому так сложилось, что «Иван, родства не помнящий» стало прозвищем бродяг, асоциальных элементов. С течением времени смысл этого выражения претерпел изменения, и сегодня так принято называть тех, кто не знает и не желает знать своей истории, культуры, своих корней.

К сожалению, о судьбах большинства каторжан почти ничего не известно.

Г.Н Прозрителев в своем очерке с сожалением пишет о том, что «в первые годы Советской власти многие архивы, где хранились дела, подверглись беспощадному расхищению и почти полному уничтожению».

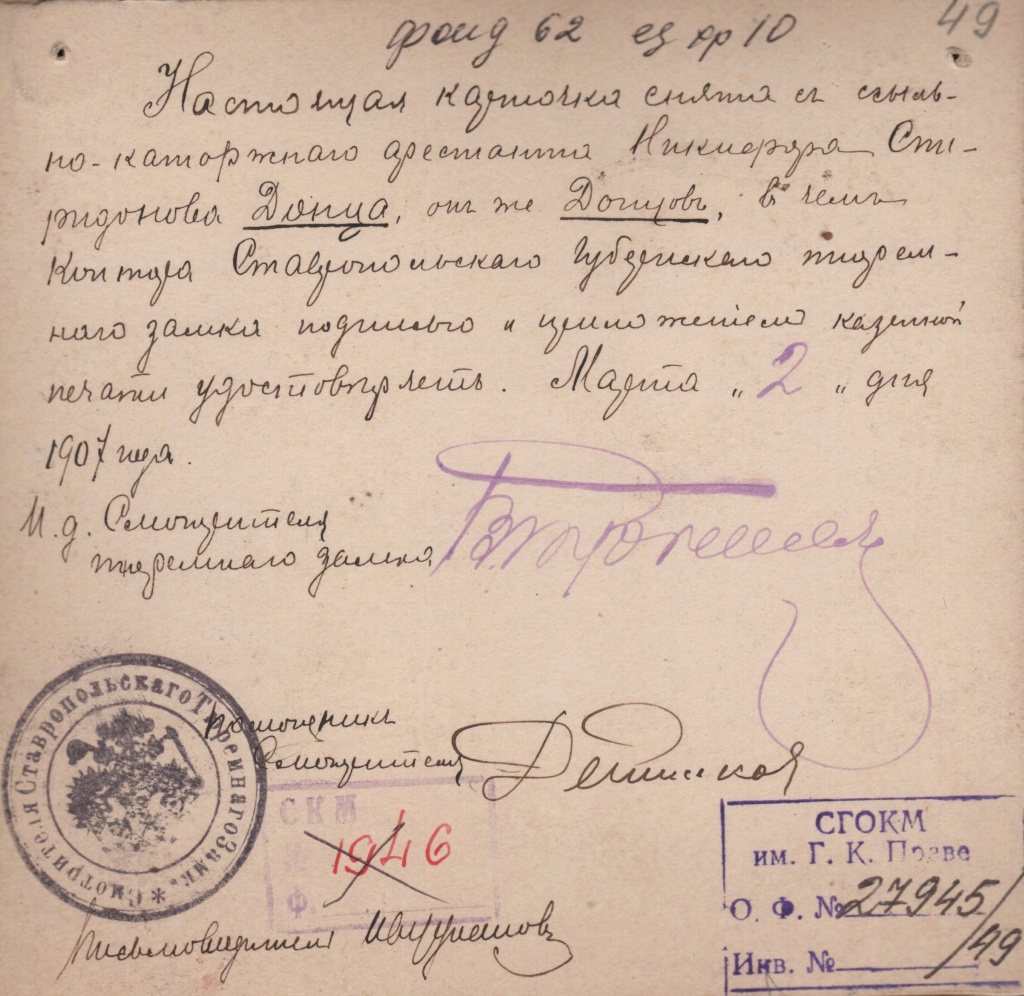

Летом 2016 года двое жителей г. Ставрополя принесли в музей-заповедник коробку с документами, которую, по их словам, они нашли в подвале дома, доставшегося им по наследству. Выяснилось, что большая часть из них относится к деятельности Ставропольского губернского правления, канцелярии губернатора, Ставропольской епархии и датируется серединой – концом XIX в. Среди бумаг автор статьи с удивлением и радостью обнаружила несколько статейных листов на арестантов из фотоколлекции Г.Н. Прозрителева! Эти уникальные документы помогли пролить свет на ранее неизвестные факты об осужденных биографического, социального характера, а также узнать, куда они были отправлены после вступления приговора в силу.

Статейный список – это документ, который составлялся в местном губернском правлении на каждого арестанта. Существует несколько разновидностей списков, которые отличаются по составу информации, но в основном они содержат следующие сведения: фамилия, имя (прозвание), возраст, вероисповедание, национальность, место жительства, семейное положение, сословие, образование, нахождение под судом, сведения о здоровье, особых приметах. В более поздних списках к ним обязательно прилагались и фотографии осужденных. Составлялись они в нескольких экземплярах, один из которых передавался конвою и вместе с арестантом шел по этапу, другой отсылался в ведение тюрьмы, куда пересылали арестованных.

Характеризуя преступников, Прозрителев отмечал, что «многие действуют не под влиянием корысти, а в пылу раздражения, в ссоре из-за хозяйственных вопросов. Необузданность, несдержанность играют в этом главную роль. Грубость нравов создает подобных преступников». В качестве примера Григорий Николаевич приводит дело А.С. Реброва, осужденного в каторжные работы за нанесение своему молотобойцу в ходе ссоры тяжких побоев кузнечным молотом, от которых тот умер. «Мастер-кузнец, жил зажиточно, спортсмен, любитель рысистых лошадей, добропорядочный семьянин. И вдруг делается преступником из-за пустого недоразумения».

Антон Степанович Ребров. Осужден в каторжные работы за умышленное нанесение тяжких побоев, повлекших смерть человека. г. Ставрополь, 1889 г.

Благодаря недавно обнаруженным статейным листам, удалось узнать, что ссыльнокаторжный арестант Антон Степанович Ребров, 52 лет, проживал в г. Ставрополе, принадлежал к мещанскому сословию и был сослан в марте 1899 года в ведение Московского губернатора для задержания в Московской центральной пересыльной тюрьме. Помимо характеристики внешних данных Реброва: «волосы седые, глаза серые, нос, рот и шея умеренные, лицо чистое, лоб открытый, подбородок в волосах, голос чистый, походка нормальная», в статейном списке перечислены и «неизменяемые приметы: наличие на теле бородавок, рубцов».

В своем очерке Г.Н. Прозрителев указывает на немаловажную деталь о Реброве – что тот «отбыл свой срок наказания». Возможно, что Григорий Николаевич отслеживал судьбы своих подзащитных.

Ссылка в каторжные работы рассматривалась как наиболее суровый вид уголовного наказания. География ссылки и каторги в XIX – начале XX вв. была весьма обширна: Архангельская, Вологодская, Вятская, Пермская, Харьковская, Астраханская губернии, вся Сибирь и Сахалин. Каторга являлась не только карой для преступников, но и решала задачи освоения отдаленных территорий. Различалось два вида каторги: срочная и бессрочная. В первом случае арестанты, отбывшие определенный срок каторжных работ, направлялись в ссылку на поселение. Бессрочная каторга, если не последовало каких-либо ограничений в сроке, продолжалась до конца жизни заключенных. После реформы 1879 года ссыльнокаторжные подразделялись в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений и определенных в приговорах сроков наказания на три разряда. Осужденные без срока или на срок свыше 12 лет именовались каторжными первого разряда, от 8 до 12 лет – каторжными второго разряда, от 4 до 8 лет – каторжными третьего разряда.

С каким имуществом шел в ссылку каторжанин? Ссыльные снабжались комплектами сезонной одежды и обуви. Из статейного списка на Сугака Семена Андреевича (еще одного осужденного из фотоколлекции Прозрителева), отправленного за совершение преступления в распоряжение Смоленского губернатора, мы узнаем, что ему были выданы пара сапог, онучи, 1 мешок, 4 рубахи, порты (штаны), шапка, теплая поддевка.

Летом одежда ссыльных состояла из рубахи и штанов из грубого серого полотна, портянок, невысоких башмаков, именуемых «котами», длинного серого халата, а также шапочки без козырька. Зимой выдавали полушубки дубленые или зипуны, теплые халаты, рукавицы. Одежда женщин-арестанток была такой же, лишь вместо штанов они носили юбки, им выдавали каптур (полукруглую шапочку) или платок.

При пересылке к месту наказания арестантам выдавались «кормовые деньги». Собственных денег иметь им не разрешалось, они изымались у ссыльных и отсылались в то губернское правление, куда их этапировали, и арестанты получали их по прибытию. Кормовыми деньгами распоряжалась охрана, сопровождающая ссыльных. Какая-то часть выдавалась во время остановок, в остальных случаях на деньги арестантов производилась закупка продовольствия, и еда готовилась на всех. Из рапорта жандарма ставропольского полицейского управления от 28 июля 1884 года узнаем, что «в Управление доставлены пересыльные арестанты гражданского ведомства всего 12 человек… с остаточными от путевого их продовольствия кормовыми и прогонными деньгами всего тридцать пять рублей шестнадцать копеек серебром…»

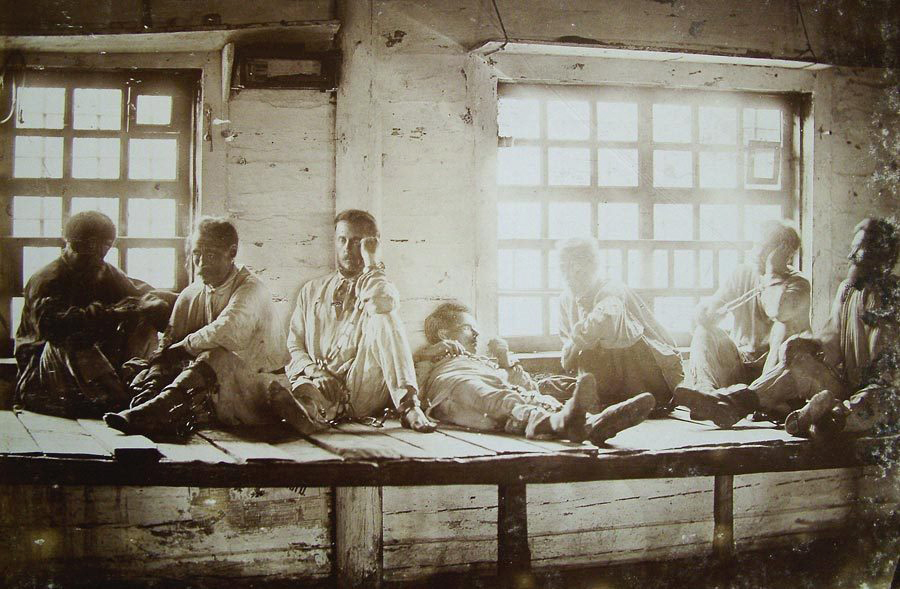

До 1858 г. способ передвижения преступников к месту отбывания срока был пеше-этапный. Наиболее тяжелым был зимний период. Многим заключенным он стоил жизни, частыми были обморожения и болезни. Содержание на этапах (крупных пунктах) проходило зачастую в холодных камерах, питание было очень скудным. И само это путешествие для многих было хуже каторги. Большинство арестантов шло из дальних российских губерний, путь до места назначения занимал несколько месяцев. Во второй половине XIX в. их стали перевозить речным и морским транспортом, с конца XIX в. – по железной дороге. Этапировали заключенных в ножных и ручных кандалах, а на особо опасных и склонных к побегам надевали еще колоды или железные ошейники. Нередко несколько человек соединялись вместе цепью. Ножные цепи весили 8 килограммов, ручные же были устроены так, что закованный не мог развести руки больше, чем на 30 сантиметров.

Снимать кандалы разрешалось только в двух случаях – если человек умирал или если он освобождался на временное поселение. Со временем колоды и железные ошейники были отменены, тяжелые кандалы заменены облегченными, а женщин совсем избавили от их ношения. До 1863 г. существовало обязательное клеймение каторжников. Было несколько видов клейм: «КАТ» – каторжник, «СК» – ссыльнокаторжный, «СБ» – ссыльнобеглый, «Б» – бродяга. Еще одной отличительной приметой каторжанина, выделявшей его среди остальных арестантов, была наполовину обритая голова. По этому признаку безошибочно вычисляли беглых. Бритье головы было отменено только в 1903 году.

По прибытии на каторгу арестантов размещали по тюрьмам при рудниках, приисках и заводах. Условия содержания каторжников были суровыми. Продолжительность рабочего дня составляла 11 часов летом и 10 часов зимой. Переполненные тюрьмы, отсутствие всяких санитарных норм, изнурительная работа, телесные наказания со стороны начальства и охраны – все это было причиной высокой заболеваемости и смертности среди заключенных.

Каторжане дореволюционной России. Фото

В марте 1917 г. Временное правительство амнистировало политических и уголовных заключенных, содержавшихся на каторге, вследствие чего каторга как вид уголовного наказания прекратила свое существование.

Н.Н. Еремеева